Ultima4

プレイ記録09 三つの鍵、三つの言葉

「ブリタニアには八徳を象徴する町と同様に、三原理を象徴する城がある。真実の図書館ライキューム、愛の修道院エンパス・アビー、そして勇気の砦サーパン

ツ・ホールドだ」

「またここで徳の修行みたいなことをしたんですか?」

「どの原理から何の徳が派生しているか、といった基本的なことは教えてもらったが、目的はそれだけではない。まず、それぞれの領主に会って聞かなければな

らないことがあったんだ」

「前回も話したが、アビイスのダンジョンの奥底に眠るというコデックスを手に入れるには、『3つの部分からなる鍵』、『道を開く言葉』、そして『本質の公

理』が必要だった。彼ら3人の領主達こそが、その道を開く言葉を知っていたんだ」

「それぞれの領主は言葉の一節しか知らないから、3人に聞くことで完成することになる」

「鍵だけじゃなくて、その言葉も3つの部分からなっていたのですね」

「次に三原理の神器とも言える、勇気の鐘、真実の本、愛のロウソクについての話を聞いた」

「それが『3つの部分からなる鍵』ってやつなんですか?」

「いや、それとは違うんだが、これもアビイスのダンジョンに入るために必要な物だったんだ」

「なんか似たようなものばかりで紛らわしいですね」

「真実の本はライキュームの図書館の本棚の中にあった。無造作にな」

「別の誰かに借りられていたらアウトでしたね」

「愛のロウソクは、山奥の村コーブの神殿の隠し部屋にあった。こいつは見つけるのに苦労したよ」

「そして、海の底に沈んでいた勇気の鐘をサルベージした。もちろん潜水道具なんてないから素潜りだぞ」

「コデックスのために必要な物だというのに、ともすれば永久に見つけられないような場所に隠されていたからな。困ったもんだよ」

「どれも神器とは思えないような扱われ方ですね…」

「そして次に、サーパンツ・ホールドとエンパス・アビーに隠されていた神秘の武具を探した」

「まだ何かあるのですか?神秘の武具ってのは何ですか?」

「アビイスのダンジョンでは、この伝説の武具でないとモンスターに傷を付けることができないんだ。ある意味では無くてはならない武具だな」

「前の時代のエクソダスの島でも同じような武器がありましたね。いわゆる伝説の武器防具ってやつですか」

「ミスティックソードはサーパンツ・ホールドのトレーニングルームの中に置いてあり、」

「そして、ミスティックアーマーはエンパス・アビーの樫の木立の中に埋まっていた。きっちり8人分用意されてたところがニクいところだね」

「これもまた伝説の武器防具とは思えないような場所に…」

「さて、次はいよいよ『3つの部分からなる鍵』だ。これは一筋縄ではいかなかった」

「今までのも十分一筋縄ではないですよ。今度はどんな無理難題だったんです?」

「鍵を手に入れるにはダンジョンの奥底にある原理の祭壇に行き、そこで石を使うんだ」

「石というと、せこせことダンジョンに潜って集めていた色の付いた石のことですか?赤の石とか紫の石とか…」

「そうだ。それぞれのダンジョンには対応する徳の石が隠されていた。そして同様に、ダンジョンの最深部には対応する原理の祭壇があったのだ」

「あの石にはそんな意味があったのですね」

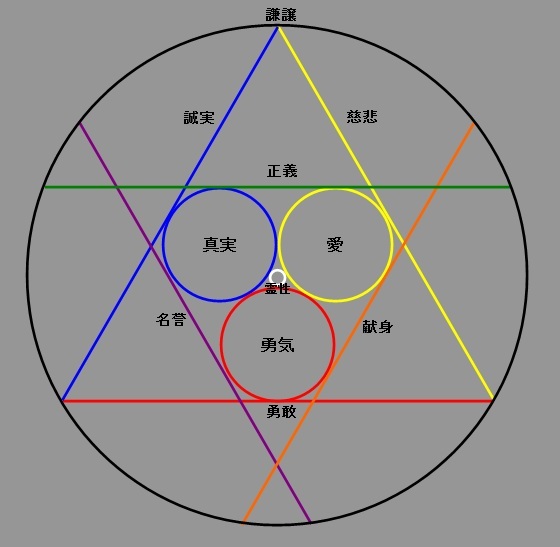

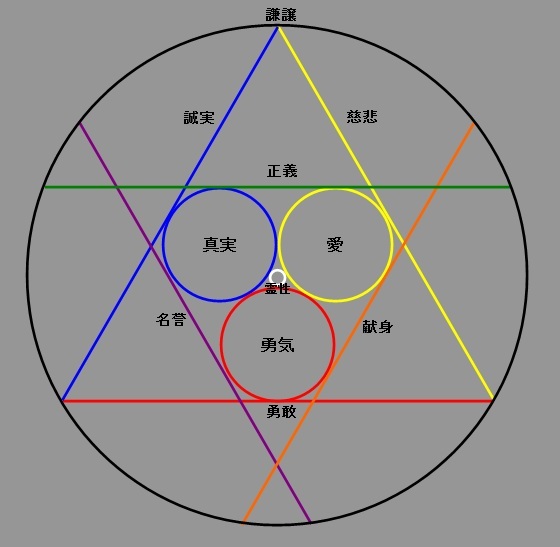

「ちなみに三原理(勇気・真実・愛)の象徴カラーは、それぞれ光の三元素(赤・青・黄)と同じで、それぞれが重なって変色したものが徳の色になっている。

愛からなる慈悲は黄色で、勇気と真実からなる名誉は紫色、といったようにな」

「それで全てが重なる『崇高な心』は白で、1つも重ならない『謙譲』が黒なのですね」

「そんなわけで、俺は白と黒の石を見つけなくてはならなかった。この石は、それぞれ崇高な心と謙譲の徳を象徴する石だ」

「そういえば、石はまだ6個しか集めていないのでしたね」

「まずは謙譲の黒の石だが、これがまたとんでもない所に隠されていてな」

「謙譲の徳のダンジョンは、そんなに大変な所だったのですか?」

「『謙譲』の悪徳は『プライド(誇り)』だが、その名を持っているのは滅ぼされたマジンシアの町だ。他の悪徳のようなダンジョンは存在しなかった」

「なるほど、やはり『謙譲』は他の徳とは大分違うのですね。となると、黒い石はダンジョンではなく何処に…?」

「黒い石はムーンゲートの中にあるという話を聞き、世界中のムーンゲートを調べて回った。まあ、ダンジョンに潜るよりは安全だが、移動のためには月の相が変わるのを待ち続けなくてはならないから楽ではなかったよ」

「そして、ムーングロウ付近のゲートの中で、遂に黒い石を見つけた」

「続いては『崇高な心』の白い石だ。この徳には対応するダンジョンがあったから、そちらを探索することになった」

「『崇高な心』の悪徳は何と言うのですか?」

「ダンジョンの名前はヒスロスだ。他の徳とダンジョンの関係からすれば、ヒスロスは『崇高な心』の反対概念のことだと思うのだが、何を意味しているのかは

分からない」

「ヒスロスですか…確かに聞いたこともない言葉ですねえ」

「ここも謎の多いダンジョンだった。まず、ダンジョンの入口がロード・ブリティッシュ城に隠されていたんだ」

「まさか、城の地下がこんな大迷宮につながっていただなんて、ロード・ブリティッシュも思ってもいなかっただろうな」

「そういえば、崇高な心のルーンもこの城にあったんですよね。この徳と何らかの関わりがあったのでしょうか…」

「ヒスロスは険しいダンジョンだった。中に入るとブリティッシュ城からの入口も消えてしまい、後戻りもできなくなった」

「閉じ込められたってことですか!?」

「いや、ヒスロスにはブリティッシュ城からの入口の他に、もう1つの入口があったんだ。というか、そちらが本来の入口なのだが、地上からは入ることができなかったんだ。俺達はそこを目指した」

「なるほど、そういうことでしたか。それで、ダンジョンの中で白い石は見つかったんですか?」

「本来ヒスロスの中に安置されていた白い石は、既に何者かに持ち去られた後だった。このことは町でも聞いていた」

「え?それじゃ、ダンジョンに潜る意味は無いじゃないですか」

「ヒスロスを探索した理由は他にあったんだ…」

「何なんですか、いったい」

「出口を見つけて外に出ると、そこはブリティッシュ城から遥か南東の孤島の上だった。そして…」

「そこには気球があった」

「き…気球!」

「そうだ。この気球に乗って島を脱出することができた」

「城の秘密の入口からダンジョンを通って絶海の孤島へ行き、そして気球で脱出ですか…なかなかドラマチックな展開ですね」

「上空から島を見渡すと、そこには巨大な火山があった。この火山こそが、あのグレート・ステイジアン・アビイスだったんだ。気球の上からでは眺めることしか

できなかったがな」

「ヒスロスはアビイスのすぐ近くにあったのですか…。あ、そういえば白い石はどうなったのですか?ダンジョンの中には無かったんですよね」

「白い石はサーパンツ・スパインという険しい山脈の頂上に隠されているという話を聞いた。到底歩いて登れるような場所じゃなかったから、この気球が必要だったのさ」

「誰がそんな所にわざわざ隠したんでしょうかね…」

「分からん。もはや嫌がらせの域を超えていたよ。気球が無かったら完全に手詰まりだったな」

「しかし、結果的に石も気球も手に入れられて、これで後は自由に空を飛んで世界中を旅できるようになったわけですね」

「自由?君は何か勘違いしていないか?気球は自由とは程遠いような乗物だぞ」

「え?しかし…空飛ぶ乗物というと、RPGの後半戦でのお約束じゃないですか」

「いいか、気球というものは動力が無いから、風の吹く方角にしか進むことができないんだ。たとえ短い距離でも、思った通りに進めるものじゃないんだ」

「いや、まあ言われてみればそうですが…。ファンタジーな世界なわけですから、気球を動かす魔法とかあってもよさそうなものじゃないですか」

「そんな都合のいい魔法があるわけないだろう」

「うーん、やっぱそうですよね…」

「代わりに、風をコントロール魔法はあった」

「か…風を…?それは凄い魔法だ!」

「気球に乗り込んだ俺達は、この魔法を唱えて周囲一帯の風向きを変えて、進行方向を微調整しながら少しずつ進んでいったものさ」

「白い石のあるサーパンツ・スパインの山頂は、気球1台がギリギリ着地できるかどうかという場所だったから、わずかなブレも許されないような精密な風のコントロールが要求された」

「あれは本当に苦労したな」

「(そんな凄い魔法が使えるなら、気球を直接動かすくらいワケないような気が…)」

←プレイ記録08へ プレイ記録10へ→